10年ぶりの再会

私は、中学の終わりから高1の終わり、まさに「思春期」をニュージーランドの首都ウェリントンから車で1時間程の海辺の街、オタキで過ごしました。

体中に黒いタトゥーを彫ったマオリ族の先生が教壇に立ち、多様な髪や目の色をした学生が裸足で歩く回る教室。

そんな中にぽいっと放り込まれた当時の私は、英語なんてさっぱり分からず、やっと仲良くなったクラスメイトに誕生日を聞こうと、

「うぇん いず ゆあー ばーすでい?」

と何度も話しかける。が、通じない。

「バス(車)?」

「、、ちがう。ばーす」

「ああ!バス(風呂)」

「だから、『ばーすでい』だって!」

てなことを繰り返し、元々なかった自信が消滅間際まで小さくなる苦しい毎日を送っていました。

そんなもんだから友達もあまりできず、

できても、「どうせ私と話しても楽しくないだろう」と卑屈に思ったり、メソメソする日々。

そんな自己否定の日々を続けていた私の高校生活でしたが、ひとりのクラスメイトによって希望の光が差し込みます。

ある日、私の隣にジュリータという女の子が座り、

他のクラスメイトに話しかけるのと同じ調子で「ハウアーユー?」と声をかけてくれました。

その女の子が、「アイムグッド」と返す私を見て微笑んだ時、その真っすぐな目が、私をひとりの人間として見てくれていることが、幼い私でもすぐに分かりました。初めて現地の人に対等に見てもらえた様な気がして、すごく嬉しかったのを覚えています。

それから毎日一緒にラグビーをしたり、裸足でテニスをしたり(案の定足の裏を火傷)、つまらない授業を受けるうちにどんどん仲良くなり、私は凛々しく、暖かく、自然体な彼女が、大好きになりました。

ありのままの私を包んでくれた彼女の優しさは、戸惑いや寂しさに凍える私の心を熱くし、

そんな彼女との思い出を日記に綴ることが毎晩楽しみで、文章を書くってこんなに楽しいんだ、と気付いたのもこの頃でした。

そんな愉しい時間は風の如く過ぎ去り、とうとう日本へ帰国する日に。

バス停まで見送りに来たジュリータは「これを私だと思って」と、緑の目のジュリータそっくりの人形をくれました。長い黄色の髪の毛からは彼女の優しい香りがしました。

空港に向かうバスの中から、涙を拭う彼女に向かって必死で手を振る。

次いつ会えるかわからないわたしたち。初めて経験する、先の見えない別れ。

もっと話したかった、もっと一緒に居たかった。

そんな名残惜しい気持ちを抱えたまま、私はニュージーランドを後にしました。

それから10年で、私たちの環境は大きく変わりました。

ジュリータは二人の子供のママになり、

私は米国の大学を卒業後、日本に戻ってコピーライターに。

いつも焦って前へ進もうともがく私は、10年間で8回も住所が変わりました。

でも、私がどこに居ようと、ジュリータはいつも手紙やプレゼントを送って、励ましてくれました。

ニューヨークの大学で壁に打ち当たった時、就職に失敗して落ち込んだ時、恋が破れたり、どうしようもない孤独に包まれた時、いつでも愛情たっぷりの長い手紙で私を肯定してくれて、彼女の手紙は、愛の存在をいつでも証明してくれました。

テクノロジーが発展しようともずっと文通を続ける、そんなアナログな距離感が私たちには合っていたんだろうな。

そんな関係が続いていましたが、彼女の子供が少し大きくなり、私も就職して余裕ができた、「10年」という節目の年に再会する事になったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

空港から私たちが出会った北島の小さな街オタキ

に向かって、夕日に照らされる海岸通りをゆっくり進みながら、私たちはそれぞれの10年間について語り合いました。

ジュリータの旦那との出会い、結婚、19歳で息子を出産したこと。

今は3歳の長女もいて、4人で暮らしていること。

オタキ唯一のピアッサーとしてピアスを開ける仕事をしていること。

お母さんの家の隣に家を買って、10年後には自分の持ち家になること。

私がアメリカの大学を卒業し、現在は広告で働いていること。本当は書く仕事がしたいこと。

今は7年ぶりに家族4人で一緒に住んでいること。

たった数十分で10年間の隙間が縮まっていく。

とても驚いたけど、私たちはやはり見えない何かで強く繋がっていたんだ、と確信しました。

それに、彼女と対等に英語で話して、笑って、共感し合えている事がとても幸せで、

辛い事が多かったこの10年間が報われた気がしました。

私はジュリータに出会って、乗り越えたい壁を見つけていなければ、アメリカの大学に行きたいなんて思わなかったと思う。

成長したいなんて、こんなに強く思わなかったと思う。幼い私にとって、それほど彼女の存在は大きかったのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

車がワイカナイの小さな丘にたどり着き、

丘の頂上から、懐かしいムラサキ色の夕焼け空を見る。

遠くに浮かぶキャピティ島の後ろで夕日がキラリと光り、海を、そして町をオレンジ色に照らす。

15歳のなにも分からない私の心を大きく揺らした町。この夕陽。

私が世界へと歩き出した原点に、やっと戻って来れたんだ、とジーンとしました。

素朴なこの街は、高層ビルなんてひとつもなく、電車も1日2回しか停まらない。山と海と川に囲まれ、社会から隔離されたこの美しい町で、彼女は人生を根付かせて生きていています。

懐かしいオタキのメインストリートを通り抜けるとオタキビーチがあり、そのすぐ近くに彼女が家族と住む家がありました。

車が家の前に停まると、彼女の旦那と子供達がドアの前に立って私を待っているのが見えました。

恥ずかしそうに私を見つめる5歳のボストン君と、3歳のジュニークワちゃん。そして旦那さんのヘマさんが、「ようこそ」と家へ迎え入れてくれました。

たくさんの絵や飾り、植物で色とりどりに飾り付けられているリビングでは、4月末というのに暖炉で木がパチパチ燃えていました。

季節が日本と真逆のニュージーランドは、ちょうど秋の終わり頃。

夜をゆっくり暖炉が暖め、暖かい空間を作っていきます。

ジュリータの娘のお部屋に案内されると、

可愛いランプや絵がバランスよく飾られていて、

部屋からも彼女が子供達を愛情いっぱい育ていることが、よく伝わって来ました。

夕食には彼女の作ったマオリの伝統スープをご馳走になりました。

クムラという甘い芋や、ニンジンなどを豚と一緒に煮たもので、素材の旨さがしっかり感じれる、素朴だけど贅沢なスープでした。

食後には、旦那さんのヘマさんがチョコクッキーを焼いて、ホットミルクと一緒に出してくれました。

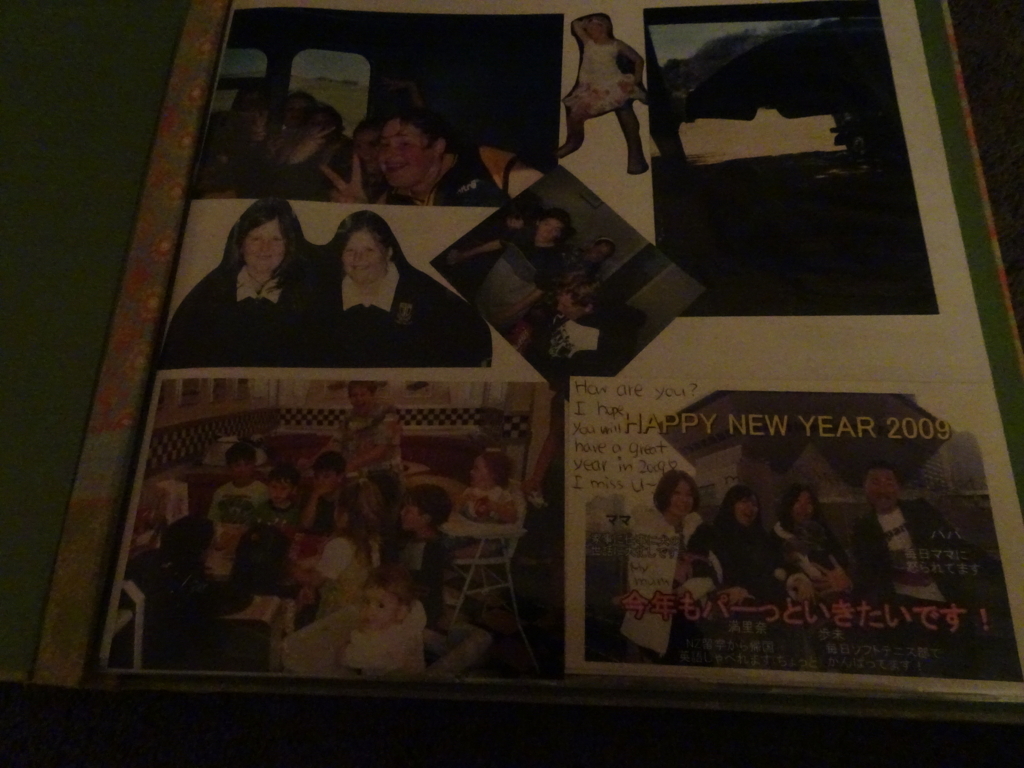

ジュリータが、私が送った10年分の手紙や、写真アルバムを持って来てくれたので、一緒に見返しながら思い出を語りました。

昔自分が書いた手紙を見るのはとても恥ずかしかったけど、あの頃の私はどうしても彼女に感謝を伝えたかったんだよね〜

彼女がそんな手紙を全て保管してくれている事にすごく感動しました。

厚いアルバムの一枚目には、私が日本に帰国してすぐに送った年賀状が挟まれていて、幼い顔をした高校1年生の私が写っていました。

彼女にとっても、私が特別な存在なんだと思えて嬉しかったです。

彼女のアルバムには友達や家族の写真ばかり貼られ、彼女自身の写真がほとんど無い。

自分よりも周りの人たちを大事にする彼女らしいアルバムだな、と思いました。

ジュリータの家のトイレのドアに、こんなポスターが貼ってありました。

「小さいことを楽しみなさい。振り返った時に、それがとても大きく、大切な思い出だったと気付ける日のために」

お金や地位が物を言う社会では、つい大きなビジョンばかり思い描いて、小さい思いやりだとか、楽しみだとかをおろそかにしてしまいます。

しかし、小さな幸せが、大きな幸せに繋がる事を、ジュリータは誰よりも分かっていて、

三ツ星レストランなんて彼女にはどうでも良い事で、地球の恵みである食材を、皆で分け合って楽しく机を囲むことが幸せだと、彼女は知っています。

毎日周りの人々と地球の恵みに感謝し、当たり前を有り難いと思える彼女。

こうして10年振りに再会しても、彼女のそういうステキな所は変わってなくて、自分の家族を目一杯愛している彼女は、とても美しいなと思いました。